अभिप्रेरणा के स्रोत (Sources of Motivation)

अभिप्रेरणा (Motivation) मानव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तत्त्व है, जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य को आरम्भ करने, उसे निरंतर बनाए रखने और लक्ष्य की प्राप्ति तक प्रयत्नशील रहने के लिए प्रेरित करता है। अभिप्रेरणा का मूल आधार आवश्यकता (Need) होती है। जब किसी व्यक्ति में किसी प्रकार की कमी (Deficiency) उत्पन्न होती है, तो वह कमी एक तनाव (Tension) का निर्माण करती है। यही तनाव व्यक्ति को उस कमी की पूर्ति के लिए सक्रिय करता है और लक्ष्य प्राप्ति तक वह सक्रियता बनी रहती है। लक्ष्य प्राप्त होने पर यह तनाव समाप्त हो जाता है और अभिप्रेरणा भी शांत हो जाती है।

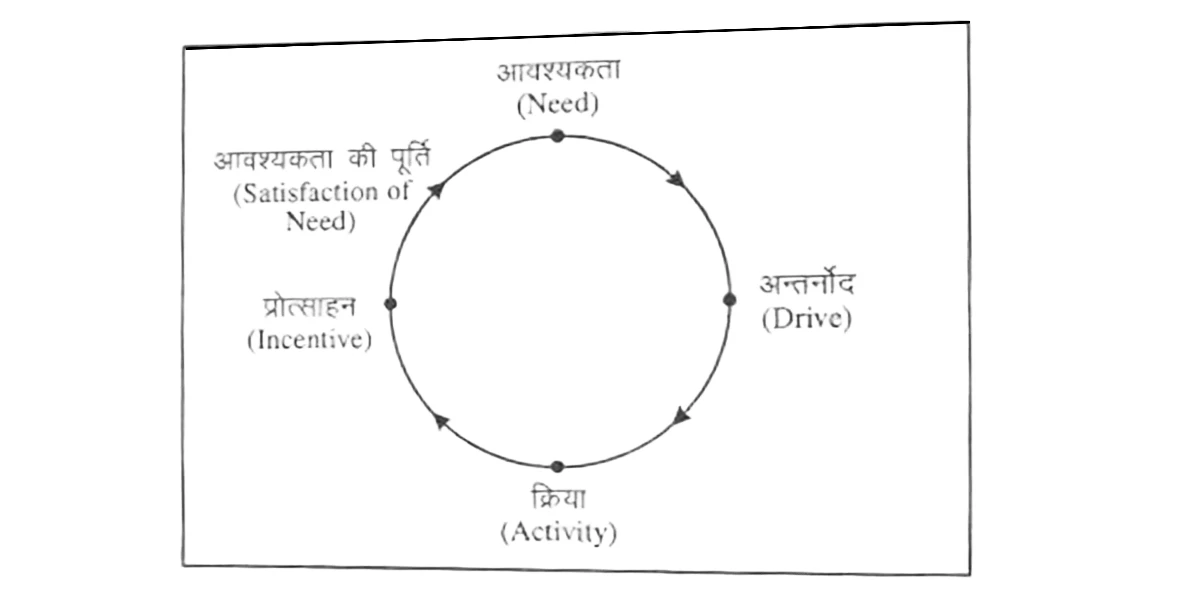

अभिप्रेरणा की प्रक्रिया में अन्तर्नोद (Drives) और प्रोत्साहन (Incentives) की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। अन्तर्नोद व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न ऊर्जा है, जबकि प्रोत्साहन बाहरी वातावरण से मिलने वाले उद्दीपन हैं। इन दोनों के संयोजन से ही अभिप्रेरणा सशक्त रूप से कार्य करती है।

अभिप्रेरणा के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं—

(i) आवश्यकताएँ (Needs)

आवश्यकता वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपनी कमी को पूरा करने हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जब किसी प्राणी के शरीर या मन में किसी वस्तु की कमी उत्पन्न होती है, तो वह कमी उसे सक्रिय बना देती है। उदाहरण के लिए— यदि शरीर में पानी की कमी हो जाए तो व्यक्ति को प्यास अनुभव होगी और वह पानी पीने के लिए सक्रिय हो जाएगा।

मनुष्य की आवश्यकताओं को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है—

- शारीरिक अथवा जैविक आवश्यकताएँ (Physical or Biological Needs):

ये वे आवश्यकताएँ हैं जो मनुष्य के शरीर और उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होती हैं। इनमें भोजन, पानी, वायु, नींद, वस्त्र, आश्रय तथा मल-मूत्र विसर्जन आदि आते हैं। यदि इन आवश्यकताओं की पूर्ति न हो तो व्यक्ति का जीवन संकट में पड़ सकता है। - मनो-सामाजिक आवश्यकताएँ (Psycho-Social Needs):

ये आवश्यकताएँ व्यक्ति के सामाजिक जीवन और मानसिक विकास से संबंधित होती हैं। मनुष्य केवल जैविक प्राणी ही नहीं, बल्कि सामाजिक प्राणी भी है, इसलिए उसे समाज में अपनी पहचान, मान-सम्मान और सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं में आत्मसम्मान (Self-Respect), सामाजिक स्तर (Social Status), आर्थिक सुरक्षा (Economic Security), प्रेम और स्नेह (Love & Affection), मित्रता और सहयोग (Friendship & Cooperation) आदि सम्मिलित हैं।

इन आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है और वह तनाव व्यक्ति को तब तक क्रियाशील बनाए रखता है, जब तक कि उसकी आवश्यकता पूरी न हो जाए। जैसे— यदि किसी व्यक्ति को भूख लगी है, तो यह भूख उसके भीतर तनाव उत्पन्न करेगी और यह तनाव उसे भोजन की खोज के लिए सक्रिय बना देगा। जब तक उसे भोजन प्राप्त नहीं होगा, वह चैन से नहीं बैठेगा। जैसे ही भोजन की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, तनाव समाप्त हो जाएगा और अभिप्रेरणा भी शांत हो जाएगी।

बोरिंग और लैंगफील्ड (Boring & Langfield) ने आवश्यकता को तनाव के रूप में ही परिभाषित किया है। उनके अनुसार—

“आवश्यकता प्राणी के अंदर का वह तनाव है, जो उसे उद्देश्य-लक्षित निश्चित प्रोत्साहनों की ओर प्रवृत्त करता है और उनकी प्राप्ति हेतु कार्य करने को प्रेरित करता है।”

इसी प्रकार अंग्रेजी में भी आवश्यकता को इस रूप में परिभाषित किया गया है:

“A need is a tension within an organism which tends to organise the field of organism with respect to certain incentives of goals and to initiate activity directed towards their attainment.”

(ii) अन्तर्नोद या चालक (Drive)

जब किसी प्राणी में कोई आवश्यकता (Need) उत्पन्न होती है, तो वह उसके भीतर एक तनाव (Tension) का निर्माण करती है। यह तनाव जिस रूप में अनुभव किया जाता है, उसे ही अन्तर्नोद अथवा चालक (Drive) कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, आवश्यकता का प्रत्यक्ष अनुभव या उसकी अनुभूति ही चालक कहलाती है।

उदाहरण के लिए—

- जब शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है तो यह आवश्यकता व्यक्ति में भूख के रूप में प्रकट होती है। यह भूख ही चालक है, जो व्यक्ति को भोजन की खोज के लिए प्रेरित करती है।

- इसी प्रकार, शरीर में जल की कमी होने पर व्यक्ति को प्यास का अनुभव होता है। यह प्यास एक अन्तर्नोद है, जो उसे पानी पीने के लिए सक्रिय करती है।

इस प्रकार, चालक आवश्यकता और क्रिया के बीच सेतु (Bridge) का कार्य करता है। यह प्राणी को उसकी कमी की पूर्ति के लिए लगातार सक्रिय रखता है और जब तक आवश्यकता पूरी नहीं होती, तब तक यह सक्रियता बनी रहती है।

शेफर और उनके सहयोगियों ने चालक को इस प्रकार परिभाषित किया है—

“अन्तर्नोद या चालक वह शक्तिशाली और सतत् उद्दीपक है, जो किसी समायोजन (Adjustment) की प्रतिक्रिया की माँग करता है।”

अर्थात, चालक वह आंतरिक बल है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए मजबूर करता है और उसकी गतिविधियों को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है।

अंग्रेजी परिभाषा:

“A drive is a strong and persistent stimulus that demands an adjustive response.”

इस प्रकार स्पष्ट है कि चालक या अन्तर्नोद मानव व्यवहार के पीछे कार्य करने वाली एक प्रमुख प्रेरक शक्ति है। यह आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति को निरंतर प्रेरित और सक्रिय बनाए रखता है।

(iii) प्रोत्साहन (Incentive)

प्रोत्साहन को मनोविज्ञान में उद्दीपन (Stimulus) भी कहा जाता है। यह बाहरी वातावरण (External Environment) से प्राप्त होने वाली वह वस्तु, परिस्थिति अथवा क्रिया है, जो किसी प्राणी की आवश्यकता की पूर्ति करके उसके भीतर उत्पन्न हुए अन्तर्नोद (Drive) या चालक को शांत करती है।

अर्थात, आवश्यकता और चालक के बाद प्रोत्साहन वह अंतिम तत्व है जो व्यक्ति की क्रियाशीलता को दिशा देता है और उसे तृप्त करता है।

उदाहरण:

- जब किसी व्यक्ति को भूख लगती है (यह आवश्यकता से उत्पन्न चालक है), तो भोजन उसके लिए प्रोत्साहन का कार्य करता है, क्योंकि भोजन ही भूख को शांत करता है।

- इसी प्रकार, जब किसी व्यक्ति में काम-चालक (Sex Drive) उत्पन्न होता है, तो इस चालक का प्रोत्साहन विपरीत लिंग का व्यक्ति होता है, क्योंकि उसी के माध्यम से यह चालक संतुष्ट होता है।

- विद्यार्थी की पढ़ाई के संदर्भ में देखा जाए, तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, शिक्षक की प्रशंसा पाना, या पुरस्कार मिलना— ये सब प्रोत्साहन का कार्य करते हैं।

परिभाषाएँ:

- बोरिंग, लैंगफील्ड एवं बील्ड के अनुसार:

“उद्दीपन की परिभाषा उस वस्तु, स्थिति या क्रिया के रूप में की जा सकती है, जो व्यवहार को उद्दीप्त, उत्साहित और निर्देशित करती है।”(An incentive may be defined as an object, a situation or an activity which excites, maintains and directs behaviour.) - हिलगार्ड (Hilgard) ने प्रोत्साहन को इस प्रकार परिभाषित किया है:

“सामान्यतः उचित प्रोत्साहन वह है, जिसके प्राप्त होने से अन्तर्नोद की तीव्रता कम होती है।”(In general, an appropriate incentive is that which reduces the intensity of a drive.)

प्रोत्साहन व्यक्ति के व्यवहार को उद्दीप्त, सक्रिय और निर्देशित करने वाला बाहरी कारक है। यह वह साधन है जो आवश्यकता और चालक के बीच संबंध स्थापित करता है और अंततः उन्हें तृप्त करता है। प्रोत्साहन के बिना व्यक्ति की गतिविधियाँ अधूरी और असंतुलित रह जाती हैं, क्योंकि चालक को शांति तभी मिलती है जब उसे उचित प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

(iv) प्रेरक (Motives)

प्रेरक अभिप्रेरणा (Motivation) का सबसे व्यापक और सर्वसमावेशी शब्द है। इसके अंतर्गत आवश्यकता (Need), तनाव (Tension), चालक (Drive), उद्दीपन/प्रोत्साहन (Incentive) तथा अन्य सभी मनोवैज्ञानिक कारक शामिल होते हैं, जो व्यक्ति को किसी निश्चित दिशा में कार्य करने के लिए उद्दीप्त करते हैं।

दूसरे शब्दों में, प्रेरक वह आंतरिक बल है जो व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार की क्रिया अथवा व्यवहार करने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। यह केवल किसी एक कारक तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न रूपों और स्तरों में प्रकट होता है।

प्रेरकों की विविधता

गेट्स (Gates) के अनुसार—

“प्रेरकों के विभिन्न स्वरूप होते हैं और इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे— आवश्यकताएँ (Needs), इच्छाएँ (Desires), तनाव (Tensions), स्वाभाविक स्थितियाँ (Sets), निश्चित प्रवृत्तियाँ (Determining Tendencies), अभिवृत्तियाँ (Attitudes), रुचियाँ (Interests) और स्थायी उद्दीपक (Persisting Stimuli) आदि।”

अंग्रेज़ी में:

“Motive take a variety of forms and are designated by many different terms, such as needs, desires, tensions, sets, determining tendencies, attitudes, interests, persisting stimuli.”

इससे स्पष्ट होता है कि प्रेरक केवल किसी एक निश्चित वस्तु या स्थिति का नाम नहीं है, बल्कि यह विभिन्न मानसिक और शारीरिक दशाओं, प्रवृत्तियों और इच्छाओं का सामूहिक रूप है।

विद्वानों के मत

प्रेरक की परिभाषा को लेकर विद्वानों में मतभेद पाया जाता है:

- कुछ विद्वान प्रेरकों को जन्मजात शक्तियाँ (Innate Powers) मानते हैं, जो व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं।

- कुछ अन्य विद्वान इन्हें अर्जित शक्तियाँ (Acquired Powers) मानते हैं, जो अनुभव, शिक्षा और सामाजिक वातावरण से विकसित होती हैं।

- कुछ विद्वानों के अनुसार प्रेरक व्यक्ति की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दशाएँ (Physical or Psychological States) हैं।

- वहीं कुछ अन्य इसे व्यक्ति की निश्चित दिशाओं में कार्य करने की प्रवृत्तियाँ (Tendencies to Act in Definite Directions) मानते हैं।

सर्वमान्य तथ्य

यद्यपि विद्वानों में प्रेरकों की प्रकृति को लेकर मतभेद है, फिर भी सभी इस बात पर सहमत हैं कि—

- प्रेरक व्यक्ति को उत्तेजित करते हैं।

- वे व्यक्ति को विशेष प्रकार के कार्यों या व्यवहार के लिए सक्रिय करते हैं।

- प्रेरक ही व्यक्ति की गतिविधियों की दिशा और तीव्रता का निर्धारण करते हैं।

प्रेरक वे आंतरिक या बाहरी बल हैं जो व्यक्ति के आचरण को ऊर्जा प्रदान करते हैं और उसे निश्चित दिशा में प्रवृत्त करते हैं। आवश्यकता, इच्छा, तनाव, चालक और प्रोत्साहन—ये सभी प्रेरक के विभिन्न रूप हैं। प्रेरक ही वह मूल कारण हैं, जिनसे मानव व्यवहार में गति, सक्रियता और लक्ष्याभिमुखता उत्पन्न होती है।

आवश्यकता, अन्तर्नोद और प्रोत्साहन में सम्बन्ध

(Relation in Need, Drive and Incentive)

मानव व्यवहार को समझने के लिए आवश्यकता (Need), अन्तर्नोद (Drive) और प्रोत्साहन (Incentive) के बीच के संबंध को जानना अत्यंत आवश्यक है। ये तीनों एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और मिलकर व्यक्ति के व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं।

1. आवश्यकता (Need)

आवश्यकता (Need) किसी भी प्रकार की कमी या अभाव की स्थिति को दर्शाती है, जो व्यक्ति के भीतर तनाव (Tension) उत्पन्न करती है और उसे उस कमी की पूर्ति के लिए सक्रिय होने हेतु प्रेरित करती है। जब व्यक्ति को किसी आवश्यक वस्तु या सुविधा का अभाव होता है, तो उसके भीतर एक प्रकार की बेचैनी या असंतोष की भावना उत्पन्न होती है, जो उसे उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयासरत बनाती है। उदाहरण के रूप में, जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो व्यक्ति को भोजन की कमी का अनुभव होता है और वह इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भोजन प्राप्त करने का प्रयास करता है।

2. अन्तर्नोद (Drive)

अन्तर्नोद (Drive) वह स्थिति है, जो आवश्यकता से उत्पन्न तनाव को सीधे अनुभव करने पर प्रकट होती है और व्यक्ति को उस आवश्यकता की पूर्ति हेतु सक्रिय बनाती है। यह व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो उसे किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। जब किसी आवश्यक वस्तु या स्थिति की कमी व्यक्ति को गहराई से अनुभव होती है, तो वही कमी अन्तर्नोद का रूप लेकर उसे क्रियाशील बनाती है। उदाहरणस्वरूप, भूख लगना भोजन की आवश्यकता से उत्पन्न अन्तर्नोद है, जो व्यक्ति को भोजन की खोज करने और उसका सेवन करने के लिए प्रेरित करता है।

3. प्रोत्साहन (Incentive)

प्रोत्साहन (Incentive) वह वस्तु या स्थिति है जो बाह्य वातावरण से प्राप्त होकर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करती है और उसके भीतर उत्पन्न अन्तर्नोद को शांति प्रदान करती है। यह न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि व्यक्ति को संतुष्टि और तृप्ति का अनुभव भी कराता है। जब किसी आवश्यकता से उत्पन्न तनाव प्रोत्साहन की सहायता से पूरा होता है, तो व्यक्ति के भीतर संतुलन और स्थिरता लौट आती है। उदाहरणस्वरूप, भूख की पूर्ति के लिए भोजन और प्यास की पूर्ति के लिए पानी प्रोत्साहन के रूप में कार्य करते हैं, जो आवश्यकता को शांत कर व्यक्ति को संतोष प्रदान करते हैं।

तीनों का परस्पर संबंध

मनोवैज्ञानिक हिलगार्ड (Hilgard) ने आवश्यकता, अन्तर्नोद और प्रोत्साहन के आपसी संबंध को सरल और स्पष्ट रूप में व्यक्त किया है। उनके अनुसार—

- आवश्यकता (Need) अन्तर्नोद को जन्म देती है।

- अन्तर्नोद (Drive) बढ़े हुए तनाव की स्थिति है, जो व्यक्ति को गतिविधि (Activity) और प्रारंभिक व्यवहार (Preparatory Behaviour) की ओर ले जाती है।

- प्रोत्साहन (Incentive) बाह्य पर्यावरण की वह वस्तु है, जो आवश्यकता की संतुष्टि करती है और संतुष्टि की प्रक्रिया द्वारा अन्तर्नोद को कम कर देती है।

हिलगार्ड का कथन:

“Need gives rise to drive. Drive is a state of heightened tension leading to activity and preparatory behaviour. The incentive is something in the external environment which satisfies the need and thereby reduces the drive.”

उदाहरण से स्पष्ट करें

मान लीजिए, किसी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है। यह आवश्यकता उसके भीतर भूख का अन्तर्नोद उत्पन्न करती है, जिससे उसमें बेचैनी और तनाव पैदा होता है। यह तनाव उसे सक्रिय बनाता है और वह भोजन की खोज में लग जाता है। जब उसे भोजन (यानी प्रोत्साहन) प्राप्त हो जाता है और वह उसका सेवन करता है, तब उसकी भूख शांत हो जाती है और अन्तर्नोद समाप्त हो जाता है।

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि आवश्यकता, अन्तर्नोद और प्रोत्साहन तीनों मिलकर ही मानव व्यवहार की गति और दिशा को निर्धारित करते हैं। आवश्यकता से उत्पन्न तनाव अन्तर्नोद के रूप में व्यक्ति को सक्रिय करता है, और प्रोत्साहन की प्राप्ति से यह तनाव समाप्त होकर व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करता है। इस प्रकार ये तीनों घटक मानव अभिप्रेरणा के मूल आधार हैं।

प्रेरकों का वर्गीकरण (Classification of Motives)

प्रेरक (Motives) व्यक्ति के व्यवहार, गतिविधियों और निर्णयों को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं। विद्वानों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से वर्गीकृत किया है। प्रमुख विद्वानों के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण निम्नलिखित है—

1. मैसलो (Maslow) के अनुसार

मैसलो ने प्रेरकों को दो प्रमुख श्रेणियों में बाँटा है—

- जन्मजात प्रेरक (Innate Motives): ये प्रेरक व्यक्ति में जन्म से ही विद्यमान होते हैं।

- अर्जित प्रेरक (Acquired Motives): ये प्रेरक अनुभव, शिक्षा और सामाजिक वातावरण से अर्जित होते हैं।

2. थामसन (Thomson) के अनुसार

थामसन ने प्रेरकों को स्वाभाविक (Natural) और कृत्रिम (Artificial) के रूप में विभाजित किया है।

- स्वाभाविक प्रेरक (Natural Motives): ये प्रेरक व्यक्ति के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, जैसे— खेल, अनुकरण, सुझाव, प्रतिष्ठा प्राप्त करना, सुख प्राप्ति आदि।

- कृत्रिम प्रेरक (Artificial Motives): ये प्रेरक बाहरी वातावरण से मिलते हैं और व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित या प्रोत्साहित करते हैं, जैसे— दण्ड, पुरस्कार, प्रशंसा, सहयोग, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य की प्रेरणा आदि।

3. गैरेट (Garrett) के अनुसार

गैरेट ने प्रेरकों को तीन प्रमुख श्रेणियों में बाँटा है—

- जैविक प्रेरक (Biological Motives): ये प्रेरक शारीरिक आवश्यकताओं और जैविक दशाओं पर आधारित होते हैं।

- उदाहरण— भूख, प्यास, जैविक विश्राम, नींद आदि।

- मनोवैज्ञानिक प्रेरक (Psychological Motives): ये प्रेरक व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक दशाओं से उत्पन्न होते हैं।

- उदाहरण— क्रोध, भय, प्रेम, दुःख, आनन्द, उत्साह आदि।

- सामाजिक प्रेरक (Social Motives): ये प्रेरक सामाजिक स्थितियों, मान्यताओं और संबंधों के कारण उत्पन्न होते हैं।

- उदाहरण— आत्म-सुरक्षा, आत्म-प्रदर्शन, जिज्ञासा, रचनात्मकता, सहयोग आदि।

संक्षेप में प्रेरकों के प्रकार

| श्रेणी | विशेषताएँ | उदाहरण |

|---|---|---|

| जन्मजात/स्वाभाविक (Innate/Natural) | जन्म से विद्यमान, स्वाभाविक | भूख, प्यास, खेल, अनुकरण, सुख की खोज |

| अर्जित/कृत्रिम (Acquired/Artificial) | अनुभव या शिक्षा से प्राप्त | आदतें, रुचियाँ, दण्ड, पुरस्कार, प्रशंसा |

| जैविक (Biological) | शारीरिक आवश्यकताओं पर आधारित | भोजन, जल, विश्राम, नींद |

| मनोवैज्ञानिक (Psychological) | मानसिक और भावनात्मक दशाओं से उत्पन्न | क्रोध, प्रेम, दुःख, आनन्द |

| सामाजिक (Social) | सामाजिक स्थितियों, सम्बन्धों और मान्यताओं से उत्पन्न | आत्म-सुरक्षा, रचनात्मकता, सामाजिक प्रतिष्ठा |

प्रेरक व्यक्ति के व्यवहार, निर्णय और सक्रियता को संचालित करने वाले मूल तत्व हैं। जन्मजात और स्वाभाविक प्रेरक व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं, जबकि अर्जित और कृत्रिम प्रेरक सामाजिक और बाहरी कारकों के प्रभाव को दिखाते हैं। जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रेरक मिलकर व्यक्ति की अभिप्रेरणा की जटिल संरचना का निर्माण करते हैं।

Very Important notes for B.ed.: बालक के विकास पर वातावरण का प्रभाव(balak par vatavaran ka prabhav) II sarva shiksha abhiyan (सर्वशिक्षा अभियान) school chale hum abhiyan II शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक II जेंडर शिक्षा में संस्कृति की भूमिका (gender shiksha mein sanskriti ki bhumika) II मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत, maslow hierarchy of needs theory in hindi II थार्नडाइक के अधिगम के नियम(thorndike lows of learning in hindi) II थार्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत(thorndike theory of learning in hindi ) II पावलव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत (pavlov theory of classical conditioning in hindi) II स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत skinner operant conditioning theory in hindi