द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता/ द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां

|

| द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता |

द्विवेदी युग का परिचय

द्विवेदी युग: हिंदी साहित्य का नवजागरण काल

द्विवेदी युग हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी चरण है, जिसे अक्सर “हिंदी नवजागरण काल” के रूप में जाना जाता है। यह युग भारतेंदु युग के बाद आता है और छायावाद युग से ठीक पहले की साहित्यिक गतिविधियों को समेटे हुए है। इस युग का समयकाल लगभग 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। यह वह समय था जब हिंदी साहित्य में एक नई चेतना, तार्किकता, सामाजिक जागरूकता और भाषा की शुद्धता को प्राथमिकता दी गई।

इस युग को ‘द्विवेदी युग’ नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस काल में हिंदी साहित्य के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली साहित्यकार पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। उन्होंने न केवल हिंदी भाषा की शुद्धता पर बल दिया, बल्कि साहित्य को समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना के साधन के रूप में प्रयोग करने की परंपरा को भी स्थापित किया।

महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान

महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान बहुआयामी रहा। वे न केवल एक श्रेष्ठ निबंधकार और कवि थे, बल्कि एक कुशल संपादक, आलोचक और मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका ‘सरस्वती’ के संपादक के रूप में 1903 से 1920 तक कार्य किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने नई लेखनी को मंच दिया, भाषा की शुद्धता पर बल दिया और सामाजिक मुद्दों को साहित्य का विषय बनाया।

उन्होंने भाषा में तत्सम शब्दों के उचित प्रयोग, व्याकरणिक शुद्धता और सरलता को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ उन्होंने हिंदी को संस्कृतनिष्ठ और मर्यादित बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए। उनके समय में साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सुधार और नैतिक जागरण का प्रभावशाली माध्यम बन गया।

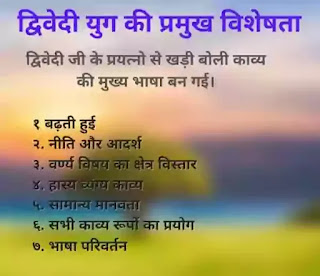

द्विवेदी युग की विशेषताएं/ द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां

इस युग की कविता में विषय की दृष्टि से अपार वैविध्य एवं नवीनता आई। द्विवेदी जी के प्रयत्नो से खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बन गई।

डॉ अमाकांत

द्विवेदी युग की कविताओं में खड़ी बोली का प्रचलन प्रतिष्ठित में था। इस युग की जितने भी कवि लेखक एवं साहित्यकार थे वे सभी ब्रजभाषा को छोड़कर खड़ी बोली को अपना आया और उसी में अपनी लेख लिखें। इस युग में एक और खड़ी बोली को ब्रजभाषा के समक्ष काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठत किया गया दूसरी ओर विकसित चेतना के कारण कविता नई भूमि पर संचरण करने लगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा एवं वात्सल्यमय प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप अनेक कवि सामने आए जो उन्हीं के आदर्शों को लेकर आगे बढ़ें। इस युग के महत्वपूर्ण कवियों में मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी आदि का नाम उल्लेखनीय है। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषता इस प्रकार है-

१ बढ़ती हुई

सांस्कृतिक पुनर्त्थान के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता द्विवेदी युग की प्रधान भावधार थी। अंत: इस युग की कविता का मुख्य स्वर भी राष्ट्रीयता ही है। इस युग के प्राय: सभी कवियों ने देशभक्ति पूर्ण कविताओं का प्रणयन किया। उन्होंने पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी एवं आत्मा की प्रेरणा दी। रामनरेश त्रिपाठी अपने खंडकाव्य में परोक्ष रूप से परतंत्रता के बंधन काटने का संदेश देते हैं इस प्रकार की रचनाओं में गुप्त जी की ‘भारत भारती’ श्रेष्ठ और सशक्त रचना है। कितने विश्वास के साथ भारत भारती का भारतवर्ष की श्रेष्ठता की घोषणा करता है-

भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थान कहां

फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल जहां

– मैथिलीशरण गुप्त

२. नीति और आदर्श

द्विवेदी युगीन काव्य आदर्शवादी और नीतिपरक है। इतिहास पुराण से गृहीत कथा प्रसंगो के आधार पर अथवा कल्पनाश्रित कथाएं लेकर आदर्श प्रबंध अनेक काव्य लिखे गए सभी में असत्य पर सत्य की विजय है दिखाई गई स्वार्थ, त्याग, आत्मगौरव आदि कुछ आदर्शों की प्रेरणा दी गई है हरिऔध कृति प्रिया प्रवास, मैथिलीशरण गुप्त की साकेत, रंग में भंग, राम नरेश त्रिपाठी कृत मिलन आदि आदर्शवादी रचनाएं हैं इस प्रकार के पद्य लेखकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त आदि प्रमुख है प्रेम की महिमा निम्न पंक्तियों में व्यंजित है-

गंद विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिका हीन।

यों फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन।।

– रामनरेश त्रिपाठी

३. वर्ण्य विषय का क्षेत्र विस्तार :-

द्विवेदी युग में वर्ण्य विषय का अद्भुत विस्तार हुआ। उसमें अपार वैविध्य और व्यापकत्व आया। अनेक नूतन विषयों को भी काव्य में स्थान मिला अनेक छोटे-छोटे साधारण विषयों पर कविताएं लिखी गई कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिधर कवियों की दृष्टि न गई हो प्रकृति भी स्वतंत्र रूप से काव्य का विषय बनी मैथिलीशरण गुप्त, हरिऔध, रामचंद्र शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी, गोपाल शरण सिंह आदि के काव्य में बड़ा मनोहारी प्रकृति चित्रण मिलता है यद्यपि द्विवेदी युगीन प्रकृति चित्रण में भी पर्याप्त स्थूलता है। कल्पना वैभव का अभाव है फिर भी उसमें यथार्थता एवं ताजगी है इस संदर्भ में निम्न कथन उल्लेखनीय हैं-

दिवस का अवसान समीप था

गगन था कुछ लोहित हो चला।

-अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध

४. हास्य व्यंग्य काव्य

भारतेंदु युग में जैसे जिंदादिली चालबाजी और फक्कड़पन इस युग में नहीं रह गया था। अतः उस युग के समान हास्य व्यंग्य पूर्ण कविता का प्रचूर्य त्रिवेदी युग में नहीं है। इस दिशा में जितना कुछ लिखा भी गया है वे द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के प्रभाव से अपेक्षाकृत संयमित और मर्यादित है। हास्य और व्यंग्य के विषय राजनीतिक शोषण, सामाजिक कुरीतियां, धर्माडंबर, व्यभिचार आदि है। बाल मुकुंद गुप्त इस युग के सशक्त व्यंग्यकार हैं उन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन को अपने व्यंग्य और हास्य का प्रमुख विषय बनाया। एक बार कर्जन ने भारत वासियों को झूठा को लक्ष्य करके गुप्त जी ने तीखा प्रहार किया है

हमसे सच की सुनो कहानी जिससे मारे झूठ की नानी

सच है स्मरण देश की चीज तुमको उसकी कहां तमीज।

– बालमुकुंद गुप्त

५. सामान्य मानवता

पूर्व वती काव्य में असामान्य ईश्वर अवतार राजा सामंत या नायिकाओं आदमी को ही स्थान मिला था किंतु इस युग की कविता में सामान्य मानव को यह गौरव प्राप्त हुआ। मानव मात्रा के सुख-दुख और परिस्थितियों का वर्णन काव्य में बड़े ही सहज भाव से किया जाने लगा दीन हीन कृषक तथा विधवा के दुखों का भी बड़ी कारूणिक वर्णन इस काल के कवियों ने किया विधवाओं के कष्ट पूर्ण जीवन और शिक्षा विहीन नारियों की दुर्दशा की ओर भी इस युग के कवियों ने संकेत दिए हैं। वस्तुतः मानव सुलभ सहानुभूति ही इस प्रकार की कविताओं की प्रेरक भावना है इसी भावना से प्रेरित होकर हरिऔध नीम पंछियों की रचना की है-

आप आंखें खोल कर देखिए

आज जितनी जातियां है सिर धरे

पेट में उनकी पड़ी दिखलाएंगी

जातियां कितनी सिसकती या मारी।

– हरिऔध

६. सभी काव्य रूपों का प्रयोग

द्विवेदी युग में काव्य क्षेत्र में प्रचलित प्रबंध मुक्तक प्रगीत आदि सभी काव्य रूपों में रचना हुई। कथाश्रित काव्य रचना कवियों को अधिक सुगम प्रतीत हुई। प्रियप्रवास साकेत आदि महाकाव्यों का प्रणयन इसी युग में हुआ। हिंदी के अनेक श्रेष्ठ खंड काव्य भी इस काल में लिखे गए। मुक्तक रचना की ओर भी इस युग के कवि प्रवर्तक हुए। छोटे-छोटे विषयों को लेकर स्वतंत्र पदों की रचना वृहत परिमाण में हुई। द्विवेदी युग प्रगीतों का भी प्रणयन हुआ यद्यपि इस विधा का वास्तविक विकास तो द्विवेदी युग के बाद ही हुआ किंतु इस युग के कवियों ने भी इसे अपना लिया था निम्न पंक्तियां उल्लेखनीय है –

केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए

उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए।

मैथिलीशरण गुप्त

७. भाषा परिवर्तन

द्विवेदी युग में काव्य की मुख्य भाषा ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली बन गई। आज खड़ी बोली के भाषा सौंदर्य और अभिव्यंजना क्षमता के दर्शन के पश्चात इसकी काव्योपयुक्तता विवादास्पद नहीं रह गई है किंतु द्विवेदी काल के पूर्व ऐसी बात नहीं थी द्विवेदी युगीन काव्य ने इस क्षमता को निर्मल कर दिया यद्यपि आरंभ में खड़ी बोली काव्य नीरस तुकबंदी के अतिरिक्त कुछ नहीं था किंतु उसमें उत्तरोत्तर निखार आया। जयद्रत वक्त की प्रसिद्धि ब्रजभाषा के मोह का वध कर दिया। भारत भारती की लोकप्रियता विजय भारती सिद्ध हुई और काव्य की भाषा पूर्णतः खड़ी बोली हो गई निम्न पंक्तियां उल्लेखनीय है

प्रेम स्वर्ग है स्वर्ग प्रेम है प्रेम अशंक अशोक

ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है प्रेम ह्रदय आलोक।

– रामनरेश त्रिपाठी

८.राष्ट्रीयता की भावना

द्विवेदी युग कि लगभग सभी कवियों ने देशभक्ति एवं राष्ट्रीय भावना से युक्त रचनाएं की जो स्वाभाविक रूप से उस युग की राजनीतिक चेतना एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावना आरा का परिणाम था इनकी कविताओं में अंग्रेजी सत्ता के प्रति आक्रोश एवं भारत वासियों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाला क्रांतिकारी स्वर है।

९.मानवतावाद

द्विवेदी युग के कवियों ने अपने काव्य में मानवतावाद को स्थान दिया है इस युग के कवियों ने सामान्य जनजीवन में अपनी रुचि दिखलाकर अपने मानवतावाद का परिचय दिया है।

१०.खड़ी बोली की प्रतिष्ठा

द्विवेदी युग में काव्य की मुख्य भाषा खड़ी बोली के रूप में प्रतिष्ठित होगी अब तक जो खड़ी बोली भारतेंदु युग में गद्य के क्षेत्र में ही प्रयोग की जा रही थी, वह द्विवेदी युग में आकर गद्य एवं पद्य दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी हो गई। द्विवेदी जी के पर्यटन से ही अव्यवस्थित खड़ी बोली परिमार्जित हुई।

११.श्रृंगार के विकृत रूप का बहिष्कार

प्रीति युगीन काव्य प्रवृत्तियों के अनुवर्तन के कारण श्रृंगार का जो रूप भारतेंदु युग में अपनाया गया था वह द्विवेदी युगीन कवियों के लिए ग्राह्य न था। उन्होंने श्रृंगार स्वच्छ एवं सुंदर रूप को की काव्य विषय बनाने पर जोर दिया।

१२.प्रकृति चित्रण

द्विवेदी युगीन काव्य ने अपने काव्य में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण किया है। प्रकृति आलंबन, उद्दीपन एवं वातावरण निर्माण आदि रूपों का मनोहारी वर्णन इनके काव्य में मिलता है।

१३.छंद विधान

भाषा के अतिरिक्त छंद तथा भाव के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। कवित्त, सवैया जैसे पुराने छंदों का बहिष्कार इस युग में किया गया और संस्कृत छंदों को अपनाया गया। कुछ नये छंद भी प्रयोग में लाए गए।

निष्कर्ष

भारतेंदु युग में राज भक्ति और देश भक्ति के साथ समाज सुधार की कविता होती थी। साथ ही काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली पर द्विवेदी युग की कविता राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता है इस युग की राष्ट्रीयता संप्रदायिकता और प्रांतीयता से उपर अति उदार और व्यापक राष्ट्रीयता है मातृभूमि के लिए सर्वस्व बलिदान स्वार्थ त्याग तथा पारस्पारीक वैषभ्य को दूर करने की अमूर्त प्रेरणा देकर इन कवियों ने राष्ट्रीय भावना को विकसित किया तथा तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन को बल प्रदान किया। जहां उन्होंने सामाजिक कुरीतियों धार्मिक आडंबर ओ तथा निरर्थक रुढ़ियों पर जोरदार प्रहार किए वहां अपनी परंपरा के उपयोगी तत्वों का सबल समर्थन और पोषण भी किया इस युग की कविता का संस्कृतिक पक्ष अत्यंत सबल है उसी में इसकी शक्ति निहित है निम्न कथन उल्लेखनीय हैं

द्विवेदी युग का काव्य छायावाद के मार्ग पर चलता है

विश्वनाथ त्रिपाठी

इसे भी पढ़ें: भारतेंदु युग की विशेषताएं लिखिए।।भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां बताइए

द्विवेदी युग का नामकरण कैसे हुआ?

द्विवेदी युग का नामकरण हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार और युग निर्माता पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। यह युग लगभग 1900 ई. से 1918 ई. तक फैला हुआ है और इसे हिंदी साहित्य का “नवजागरण काल” या “आधुनिक गद्य साहित्य का शिलान्यास काल” भी कहा जाता है।

नामकरण का कारण

इस युग को ‘द्विवेदी युग’ कहे जाने के पीछे मुख्य कारण यह है कि:

पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी इस काल की सबसे प्रमुख और प्रभावशाली साहित्यिक हस्ती थे।

उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को एक नई दिशा, स्वरूप और उद्देश्य प्रदान किया।

उन्होंने हिंदी को गद्य की भाषा के रूप में सशक्त किया और उसे सामाजिक जागरण, नैतिक शिक्षा और राष्ट्रनिर्माण का साधन बनाया।

‘सरस्वती’ पत्रिका के संपादक के रूप में उन्होंने 1903 से 1920 तक हिंदी साहित्य के अनेक नए लेखकों को प्रोत्साहित किया, मार्गदर्शन दिया और साहित्य को विचारशीलता की ओर मोड़ा।

इसलिए उनके नेतृत्व में जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ विकसित हुईं, उन्हें एक अलग युग माना गया और उनके नाम पर ही इस युग को ‘द्विवेदी युग’ कहा गया।

द्विवेदी युग नामक युग की विशेष पहचान

- यह पहला ऐसा युग था जब हिंदी गद्य साहित्य को व्यवस्थित रूप में दिशा और रूप मिला।

- पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शुद्ध, संस्कृतनिष्ठ और व्याकरण सम्मत हिंदी को बढ़ावा दिया।

- उन्होंने साहित्य को मनोरंजन के साथ-साथ सामाजिक सुधार, नैतिकता और राष्ट्रहित का माध्यम बनाया।

- उनके प्रभाव से अनेक साहित्यकार जैसे मैथिलीशरण गुप्त, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, आदि सामने आए।

संक्षेप में कहें तो —

“द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के अद्वितीय योगदान और साहित्यिक नेतृत्व के कारण हुआ। वे इस युग के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक और युग प्रवर्तक थे। इसलिए इस काल को उनके नाम पर ‘द्विवेदी युग’ कहा गया।”

इसे भी पढ़ें: छायावाद की विशेषताएं लिखिए: अर्थ, उद्भव और विकास, समय सीमा, महत्व,प्रमुख विशेषताएँ, पृष्ठभूमि, चार स्तंभ

द्विवेदी युग की समय-सीमा (1900 ई. – 1918 ई.)

द्विवेदी युग हिंदी साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संक्रमणकालीन चरण है, जिसकी समय-सीमा सामान्यतः 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। यह वह समय था जब हिंदी साहित्य ने भावुकता और कल्पना से हटकर तर्क, समाजसुधार और राष्ट्रीय चेतना को अपना प्रमुख आधार बनाया। इस युग की शुरुआत एक ऐसी साहित्यिक क्रांति के रूप में हुई, जिसमें भाषा को शुद्ध, विचारों को स्पष्ट और साहित्य को समाजोपयोगी बनाया गया।

इस युग की समय-सीमा निर्धारण के पीछे प्रमुख आधार हैं—पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान, उनके द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका का प्रभाव, और तत्कालीन सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ। वर्ष 1900 ईस्वी में ‘सरस्वती’ पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक नियुक्त हुए। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी गद्य और कविता को नई दिशा प्रदान की, जिससे हिंदी साहित्य में एक नया युग प्रारंभ हुआ, जिसे आगे चलकर उनके ही नाम पर “द्विवेदी युग” कहा गया।

यह कालखंड केवल साहित्यिक नहीं, बल्कि सामाजिक जागरण, नैतिक उत्थान और राष्ट्रभक्ति की भावना से भी परिपूर्ण था। लेखकों ने तत्कालीन कुरीतियों, अंधविश्वासों, जातिवाद, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा जैसे विषयों पर लेखन किया। इस काल में साहित्य का उद्देश्य केवल सौंदर्यबोध नहीं रहा, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के निर्माण का एक सशक्त माध्यम बन गया।

वर्ष 1918 ईस्वी के बाद, हिंदी साहित्य में छायावाद की भूमिका स्पष्ट रूप से उभरने लगी। कवि जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा आदि ने भावुकता, रहस्यवाद और व्यक्तिवाद को प्राथमिकता दी। यह परिवर्तन साहित्य की दिशा को द्विवेदी युग की तथ्यपरकता और समाजसुधार की परंपरा से अलग ले गया, जिसके साथ ही द्विवेदी युग की समयसीमा का समापन माना जाता है।

हालाँकि कुछ विद्वान इस युग की समाप्ति 1920 तक मानते हैं, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी का सरस्वती पत्रिका से संबंध 1920 तक बना रहा, परंतु अधिकांश साहित्यिक इतिहासकार 1900 से 1918 ईस्वी की समयावधि को ही इस युग की स्वीकृत सीमा मानते हैं।

द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका: सरस्वती

सरस्वती पत्रिका

प्रकाशन वर्ष: 1900 ई.

प्रकाशक: नागरी प्रचारिणी सभा, काशी

संपादक (1903–1920): पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी

महत्व:

यह हिंदी साहित्य की प्रथम सुसंगठित मासिक पत्रिका थी।

पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में यह पत्रिका हिंदी नवजागरण और साहित्यिक सुधार की मुख्य प्रेरक शक्ति बन गई।

इसमें प्रकाशित लेखों, कविताओं और निबंधों ने राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, और भाषा की शुद्धता को बढ़ावा दिया।

इस पत्रिका ने अनेक नए लेखकों को पहचान दी, जैसे:

मैथिलीशरण गुप्त

अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’

रामनरेश त्रिपाठी

बालकृष्ण भट्ट आदि।

इसे भी पढ़ें: प्रयोगवाद की विशेषताएं: परिचय, अर्थ, पृष्ठभूमि, उदय और कारण, नामकरण, स्वरूप, प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि, समय सीमा

द्विवेदी युग के कवियों के नाम

द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों ने हिंदी कविता को एक नई दिशा दी — जिसमें राष्ट्रीयता, सामाजिक सुधार, नैतिकता और शिक्षाप्रदता के भाव प्रधान थे। इस युग के कवि कल्पना और भावुकता की बजाय उद्देश्यपरक लेखन में विश्वास रखते थे।

नीचे द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम दिए गए हैं, उनके संक्षिप्त परिचय के साथ:

द्विवेदी युग के प्रमुख कवि:

मैथिलीशरण गुप्त

उपाधि: ‘राष्ट्रकवि’

प्रसिद्ध काव्य: भारत-भारती, साकेत, जयद्रथ वध

विशेषता: राष्ट्रभक्ति, भारतीय संस्कृति, सामाजिक चेतना

अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’

प्रमुख रचनाएँ: प्रिय प्रवास, वैदिक युग

शैली: काव्य में धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चित्रण

बालकृष्ण भट्ट

युग-प्रवर्तक लेखक व कवि

विशेषता: सुधारात्मक और प्रेरणात्मक लेखन

रामनरेश त्रिपाठी

प्रमुख रचनाएँ: कवि की भूमिका, कविता कौमुदी

विशेषता: नैतिकता, शिक्षाप्रद विचार

नन्ददुलारे बाजपेयी

आलोचक भी रहे

साहित्यिक शुद्धता और मर्यादा के पक्षधर

सज्जनलाल शर्मा

समाज सुधार और सामाजिक मुद्दों पर लेखन

राधेश्याम कथावाचक

हिंदी नाटकों और कविताओं के लेखक

रचनाएँ धार्मिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित

द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक (गद्यकार)

| क्रमांक | लेखक का नाम | प्रमुख योगदान / विशेषता |

|---|---|---|

| 1. | पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी | ‘सरस्वती’ पत्रिका के संपादक, गद्य के शुद्ध रूप के निर्माता, सुधारवादी लेखन |

| 2. | बालकृष्ण भट्ट | निबंधकार, ‘हिंदी प्रदीप’ के संपादक, तर्कशील और व्यंग्यात्मक लेखन |

| 3. | प्रतापनारायण मिश्र | हास्य-व्यंग्य लेखन, भाषा में सरलता |

| 4. | रमेशचंद्र द्विवेदी | सामाजिक विषयों पर लेखन, शिक्षाप्रद कहानियाँ |

| 5. | रामनरेश त्रिपाठी | शिक्षाप्रद निबंध और कविताएँ, बाल साहित्य |

| 6. | गंगाप्रसाद गुप्त ‘विनोद’ | इतिहास-प्रधान निबंध, साहित्य समीक्षा |

| 7. | शिवप्रसाद मिश्र ‘रुद्र’ | सामाजिक और देशभक्ति से ओतप्रोत लेखन |

| 8. | हरिकृष्ण देवसरे | बाल साहित्य और सामाजिक विषयों पर लेखन |

| 9. | सज्जनलाल शर्मा | सुधारवादी गद्य लेखन, राष्ट्र निर्माण पर ज़ोर |

| 10. | श्यामसुंदर दास | निबंधकार, आलोचक, ‘हिंदी साहित्य कोश’ के रचयिता |

द्विवेदी युग की प्रमुख रचनाएं

| लेखक / कवि का नाम | रचना का नाम | रचना का प्रकार | विशेषता |

|---|---|---|---|

| मैथिलीशरण गुप्त | भारत-भारती | कविता | राष्ट्रभक्ति, भारतीय संस्कृति का गौरवगान |

| साकेत | खंडकाव्य | उर्मिला के दृष्टिकोण से रामकथा | |

| जयद्रथ वध | कविता | युद्ध, नीति और धर्म के आदर्श | |

| अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ | प्रिय प्रवास | खंडकाव्य | भगवान श्रीकृष्ण के जीवन पर आधारित |

| वैदिक युग | कविता | वैदिक संस्कृति का चित्रण | |

| रामनरेश त्रिपाठी | कविता कौमुदी | कविता संकलन | भाव, विचार और भाषा की सुंदरता |

| बालकृष्ण भट्ट | नूतन ब्राह्मण | निबंध | जातिगत सुधारों पर प्रकाश |

| हिंदी प्रदीप (संपादन) | पत्रिका | सामाजिक व साहित्यिक चेतना का विकास | |

| पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी | कवि और कविता | आलोचना | कविता की परिभाषा व उद्देश्य की व्याख्या |

| संयुक्त परिवार | निबंध | सामाजिक व्यवस्था पर गहन दृष्टिकोण | |

| गंगाप्रसाद गुप्त ‘विनोद’ | इतिहास के प्रसिद्ध पुरुष | निबंध संग्रह | ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का प्रेरणास्रोत रूप |

| प्रतापनारायण मिश्र | ब्राह्मण | व्यंग्य-निबंध | सामाजिक विडंबनाओं पर कटाक्ष |

| श्यामसुंदर दास | हिंदी साहित्य का इतिहास | आलोचना / इतिहास | हिंदी साहित्य की क्रमिक विकास यात्रा |