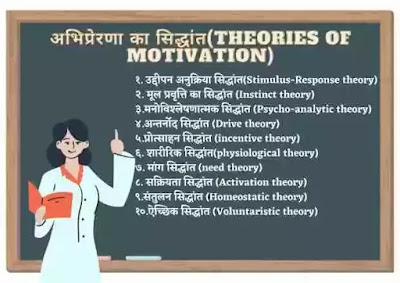

अभिप्रेरणा के सिद्धांत का वर्णन,theories of motivation, अभिप्रेरणा का सिद्धांत,theories of motivation, Principal of motivation

मनुष्य में अभिप्रेरणा की उत्पत्ति कैसे होती है इस संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने-अपने ढंग से मत दिये है जिन्हें अभिप्रेरणा का सिद्धांत(theory of motivation) के नाम से जाना जाता है मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया सिद्धांत निम्नलिखित है:-

- उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत(Stimulus-Response theory)

- मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत (Instinct theory)

- मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत (Psycho-analytic theory)

- अन्तर्नोद सिद्धांत (Drive theory)

- प्रोत्साहन सिद्धांत (incentive theory)

- शारीरिक सिद्धांत(physiological theory)

- मांग सिद्धांत (need theory)

- सक्रियता सिद्धांत (Activation theory)

- संतुलन सिद्धांत (Homeostatic theory)

- ऐच्छिक सिद्धांत (Voluntaristic theory)

- उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत(Achievement motivation theory)

- अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत (Hygeine Motivation theory)

१. उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत(Stimulus-Response theory):

यह सिद्धांत व्यवहारवादियों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत का ही भाग है। इसमें मानव के समस्त व्यवहार शरीर द्वारा उद्दीपन के परिणाम स्वरूप होने वाली अनुक्रिया है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार ही स्वयं में विशिष्ट अनुप्रिया है इसमें किसी भी प्रकार की चेतन-अचेतन मन या मानसिकता से कोई संबंध नहीं होता। यह मत संकुचित है और इसमें अनेक अनुभव तथा तथ्यों की अवहेलना की गई है

२. मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत (Instinct theory):

इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिकों मैकडूगल, जेम्स तथा बर्ट ने किया है। मूल प्रवृत्तियों का संबंध जन्म से ही व्यक्ति में निहित प्रवृत्तियों से है। मूल प्रवृत्तियां सभी मनुष्य में समान होती है उनका व्यवहार भी समान होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। इसलिए यह सिद्धांत अपनी कसौटी पर खरा नहीं उतरता। साथ ही मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए मानव की मूल प्रवृत्तियों में भी समानता दिखाई नहीं देती उनके द्वारा दिए गए संख्या में भी विभिन्नता पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्ति पर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का मत भी अलग-अलग है।

३.मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत (Psycho-analytic theory):

४.अन्तर्नोद सिद्धांत (Drive theory):

५.प्रोत्साहन सिद्धांत (incentive theory):

६. शारीरिक सिद्धांत(physiological theory):

इस सिद्धांत को मार्गन ने दिया था। इस मत के अनुसार शरीर में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। किसी कारण से शरीर में प्रतिक्रियाएं भी होती है। किसी भी कार्य की प्रतिक्रिया होने पर अभिप्रेरणा मूल में विद्यमान रहती है। इस सिद्धांत में मनुष्य के पर्यावरणीय कारकों की अवहेलना की गई है इसलिए यह भी अपने में अपूर्ण है।

७. मांग सिद्धांत (need theory):

यह सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। मैस्लो ने कहा कि मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होती है मैस्लो ने मनुष्य की आवश्यकताओं को एक विशेष क्रम निम्न स्तर से ऊंच स्तर इन दो भागों में बांटा है। उनका कहना है कि जब तक मनुष्य एक स्तर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर लेता तब तक वह दूसरी स्तर की ओर कदम नहीं रखता। यह बात सही है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्तर पर स्तर करता है पर यह बात सही नहीं है कि वे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति एक सही क्रम में करता है इसलिए यह सिद्धांत भी अपूर्ण है।

८. सक्रियता सिद्धांत (Activation theory):

व्यक्ति क्रियाशील होता है। उसका एक भाग कम और दूसरा भाग अधिक क्रियाशील होता है। सोलेसबरी, मैल्को तथा लैडस्ले ने सक्रियता सिद्धांत के आधार पर अभिप्रेरणा की व्याख्या की है।यह सिद्धांत स्वाभाविक तथा दैहिक पक्ष पर आधारित है तथा अभिप्रेरणा की व्याख्या सीमित क्षेत्र में करता है।

९.संतुलन सिद्धांत (Homeostatic theory):

केटलिन के अनुसार प्राणी में एक प्रवृत्ति स्थिरता बनाये रखने की है। शरीर अपनी कमी को अन्य तत्वों से पूरा करता है। दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक स्थिरता का मतलब अभिप्रेरणा है।

१०.ऐच्छिक सिद्धांत (Voluntaristic theory):

यह मत सामान्यता संकल्प पर मुख्य बल देता है। इस मत के अनुसार मानव का व्यवहार इच्छा से संचालित होता है। इच्छा को बौद्धिक मूल्यांकन द्वारा अभिप्रेरणा दी जाती है। इस प्रकार संकल्प शक्ति विकसित होती है। यहां पर या जान लेना आवश्यक है की संवेग तथा प्रतिवर्त इच्छा से अभिप्रेरित नहीं होते।