पॉवलाव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत ।। पावलाव का सिद्धांत ।। pavlov ka siddhant in hindi ।।अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया ।। Pavlov’s Classical Conditioning Theory ।। पावलव का प्रयोग।। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षिक महत्व ।। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की आलोचना ।।

|

| pavlov theory of classical conditioning in hindi |

पावलव का प्रयोग

अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षिक महत्व(educational implications of pavlov’s classical conditioning theory of learning in hindi)

अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की आलोचना

शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की विशेषताएं

- सहजक्रिया पर आधारित

शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सहजक्रिया पर आधारित है। इसका मतलब है कि यह सिद्धांत स्वाभाविक या प्राकृतिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं पर केन्द्रित है, जैसा कि छोटे बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। - स्वभाविक उद्दीपक के साथ अनुबंधित उद्दीपक का प्रयोग

इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि स्वाभाविक उद्दीपक (Natural Stimulus) के साथ अनुबंधित उद्दीपक (Conditioned Stimulus) का प्रयोग किया जाए, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया (Natural Response) में वृद्धि होती है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी स्वादिष्ट भोजन को देखकर किसी व्यक्ति के मुंह में लार आने का अनुभव हो, तो किसी अन्य उद्दीपक (जैसे घंटी की आवाज) को उसी समय उपयोग में लाया जाए, तो अंततः घंटी की आवाज ही लार उत्पादन का कारण बन सकती है। - अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल

शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधन और पुनर्बलन (Reinforcement) दोनों पर बल देता है। पुनर्बलन से सीखने की प्रक्रिया को तेज़ किया जा सकता है, जबकि अनुबंधन से सीखी गई आदतें स्थायित्व प्राप्त करती हैं। - सीखने के लिए संबंध आवश्यक

सिद्धांत के अनुसार, सीखने के लिए अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया के बीच एक स्पष्ट संबंध होना आवश्यक है। यदि एक उद्देश्य (जैसे घंटी की आवाज) किसी विशेष प्रतिक्रिया (जैसे लार का बहना) से जुड़ा हुआ हो, तो यह संबंध सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। - बुरी आदतों को अच्छी आदतों से प्रतिस्थापित करना

शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि इसके माध्यम से बच्चों की बुरी आदतों को सही तरीके से अच्छी आदतों में बदला जा सकता है। उदाहरण के रूप में, किसी बच्चे को जिद्दी होने की आदत हो, तो इस सिद्धांत का प्रयोग करके उसे आदतें बदलने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

इस प्रकार, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बच्चों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए एक प्रभावी तरीका हो सकता है, जो सिखाने और सीखने की प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है।

शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की कमियां

- मनुष्यों पर पूर्णतः लागू नहीं

शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को मुख्य रूप से पशुओं पर किए गए प्रयोगों (जैसे पावलॉव के कुत्तों पर किए गए प्रयोग) के आधार पर प्रतिपादित किया गया था। बाद में इसे बालकों पर लागू करके इसकी पुष्टि की गई, लेकिन यह परिपक्व (Matured) मनुष्यों की जटिल सीखने की प्रक्रिया को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करता। मनुष्य की सीखने की क्षमता पशुओं की तुलना में अधिक जटिल होती है, जो केवल अनुबंधन से निर्धारित नहीं होती। - सीखने की प्रक्रिया को यांत्रिक मानना

यह सिद्धांत मनुष्य को एक जैविक मशीन की तरह मानता है और उसके सीखने की प्रक्रिया को पूर्णतः यांत्रिक (Mechanical Process) के रूप में प्रस्तुत करता है। हालांकि, मनुष्य चिंतन (Thinking), तर्क (Reasoning) और विश्लेषण (Analysis) के आधार पर भी सीखता है, जिसे यह सिद्धांत सही रूप से नहीं समझा पाता। - अनुबंधित अनुक्रिया का स्थायित्व नहीं

इस सिद्धांत के अनुसार, अनुबंधन से उत्पन्न अनुक्रिया स्थायी नहीं होती। जब तक अनुबंधित उद्दीपक (Conditioned Stimulus) बार-बार प्रस्तुत किया जाता है, तब तक प्रतिक्रिया होती है, लेकिन अगर यह उद्दीपक लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है, तो सीखी हुई प्रतिक्रिया समाप्त (Extinction) होने लगती है। - सीखने की प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है, अनुबंधन सीमित है

यह सिद्धांत यह मानता है कि सीखना केवल विशेष परिस्थितियों में अनुबंधन द्वारा होता है। जबकि वास्तव में, सीखने की प्रक्रिया सतत और स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। मनुष्य अनुभव, अवलोकन, परीक्षण और त्रुटि (Trial and Error) तथा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से भी सीखता है, जिसे यह सिद्धांत पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाता। - मनुष्य की संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं कर पाना

यह सिद्धांत भावनात्मक, सामाजिक, और संज्ञानात्मक (Cognitive) पहलुओं को नजरअंदाज करता है। यह केवल उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन यह प्रेरणा (Motivation), आत्म-अभिव्यक्ति (Self-expression), जिज्ञासा (Curiosity) और रचनात्मकता (Creativity) जैसे पहलुओं को नहीं समझाता, जो मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्ष:

शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करता है, लेकिन यह मनुष्य के संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या करने में अधूरा साबित होता है। यह सिद्धांत सीमित परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है और इसमें आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की तुलना में कई कमियां हैं।

शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता

- सीखने की प्रभावशाली प्रक्रिया

शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्रिया अनुबंधन (Action Conditioning) और पुनर्बलन (Reinforcement) पर बल देता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली बनती है। जब किसी उद्दीपक (Stimulus) को बार-बार प्रस्तुत किया जाता है और सही प्रतिक्रिया को पुनर्बलन दिया जाता है, तो यह सीखने को तेज़ और स्थायी बना सकता है। - अनुशासन और शिक्षण साधनों का प्रभावी उपयोग

यह सिद्धांत शिक्षण में शिक्षण साधनों (Teaching Aids) और अनुशासन (Discipline) स्थापित करने में सहायक होता है। पुरस्कार (Reward) और दंड (Punishment) का सही उपयोग करके बच्चों को अनुशासित बनाया जा सकता है और उन्हें सही दिशा में प्रेरित किया जा सकता है। - सरल विषयों की प्रभावी शिक्षा

यह विधि उन विषयों के शिक्षण में अधिक प्रभावी होती है जिनमें बुद्धि, चिंतन एवं तर्क की आवश्यकता कम होती है। उदाहरण के लिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण, कविता रटना, गणितीय पहाड़े याद करना, या नैतिक मूल्यों का विकास करवाने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। - बुरी आदतों को दूर करना और मानसिक रोगों का निवारण

शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा बार-बार नाखून चबाने की आदत रखता है, तो किसी अप्रिय उद्दीपक (जैसे कड़वा पदार्थ) को नाखूनों पर लगाकर उसकी आदत बदली जा सकती है। इसके अलावा, भय, चिंता और अन्य मानसिक समस्याओं को दूर करने में भी यह सिद्धांत उपयोगी साबित हो सकता है। - सामाजिकरण (Socialization) को सरल बनाना

शास्त्रीय अनुबंधन बच्चों के सामाजिकरण (Socialization) को आसान बनाता है। यदि बच्चों को अच्छे सामाजिक व्यवहार (जैसे दूसरों का सम्मान करना, विनम्रता, साझा करना) के लिए सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए, तो वे जल्दी इसे अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा मित्रों से मिलकर खेलता है और उसे इसके लिए शिक्षक या माता-पिता की सराहना मिलती है, तो वह इस व्यवहार को दोहराने की प्रवृत्ति विकसित करता है।

निष्कर्ष

शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया में कई प्रकार से सहायक हो सकता है, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा, अनुशासन निर्माण, भय दूर करने, आदतों में सुधार और सामाजिक व्यवहार के विकास में। हालांकि, इसे केवल उन परिस्थितियों में प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है जहां सीखने की प्रक्रिया मुख्य रूप से उद्दीपक और प्रतिक्रिया के आधार पर कार्य करती हो।

1. पावलव का सिद्धांत क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है?

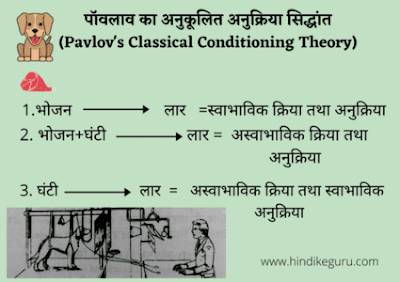

उ. रूसी शरीर शास्त्री आई.पी. पावलव (I.P Pavlov) ने 1904 ई. में अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत (classical conditioning theory) दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ है अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। वास्तव में अनुबंधन का सिद्धांत शरीर विज्ञान का सिद्धांत है तथा इस अनुबंधन क्रिया में उद्दीपन और प्रतिक्रिया में संबंध द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच सहचार्य स्थापित करना ही अनुबंधन है।

2. पावलव का पूरा नाम क्या है

उ. पावलव का पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलव है।

3. पावलव की पुस्तक का नाम

1. Conditioned Reflexes

2. Psychopathology and Psychiatry

3. Conditioned Reflexes: An Investigation of the Physiological Activity of the Cerebral Cortex Ivan Pavlov

4. The Work of the Digestive Glands

4. पावलव के कुत्ते का नाम क्या था।

उत्तर: पावलव ने वास्तव में अपने प्रयोगों के दौरान 40 से अधिक कुत्तों के साथ काम किया था। जिनमें से कुछ कुत्तों के नाम थे बिरका, क्रासाविट्ज़, बेक, मिल्काह, इकार, जॉय।

5. पावलव के कौन कौन से सिद्धांत हैं?

१. अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत (classical conditioning theory)

२. शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांंत

३. संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत

6. शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है?

उ. शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलव का है।

अनुबंधित उद्दीपक क्या है?